來源 | 品牌觀察官(ID:pinpaigcguan)

引言

英皇暴雷

連車位都開始賣

近日,一份來自德勤的“非標”審計報告,直接把眾明星老板——楊受成送上了風口浪尖。

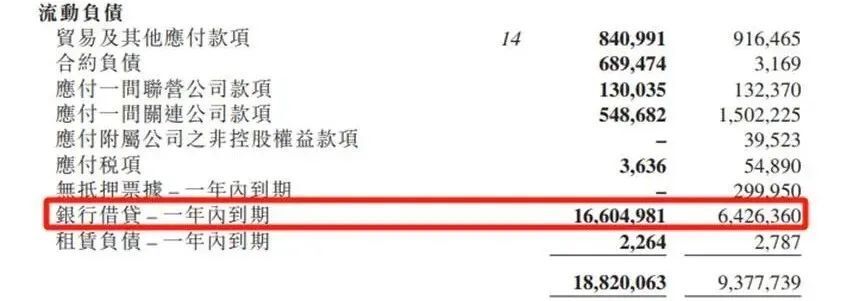

報告指出,拖欠銀行貸款高達166億港元,甚至直接點明:“公司的持續經營能力存在重大疑問。”

輕飄飄一句話,掀翻了半個英皇系。

圖源:德勤的“非標”審計報告

圖源:德勤的“非標”審計報告

6月30日,英皇國際股價單日最大跌幅超15%,尾盤仍重挫?11.76%,報 0.210 港元,市值只剩 11.58億港元,連債務的零頭都不夠。

圖源:騰訊證券

圖源:騰訊證券

更可怕的是,這場危機迅速外溢,“英皇系”個股全線重挫:截至收盤,跌8.33%,跌5.26%,暴跌18.18%,也大跌14.89%。

楊受成多年苦心經營的資本帝國,一天之內跌進寒冬。

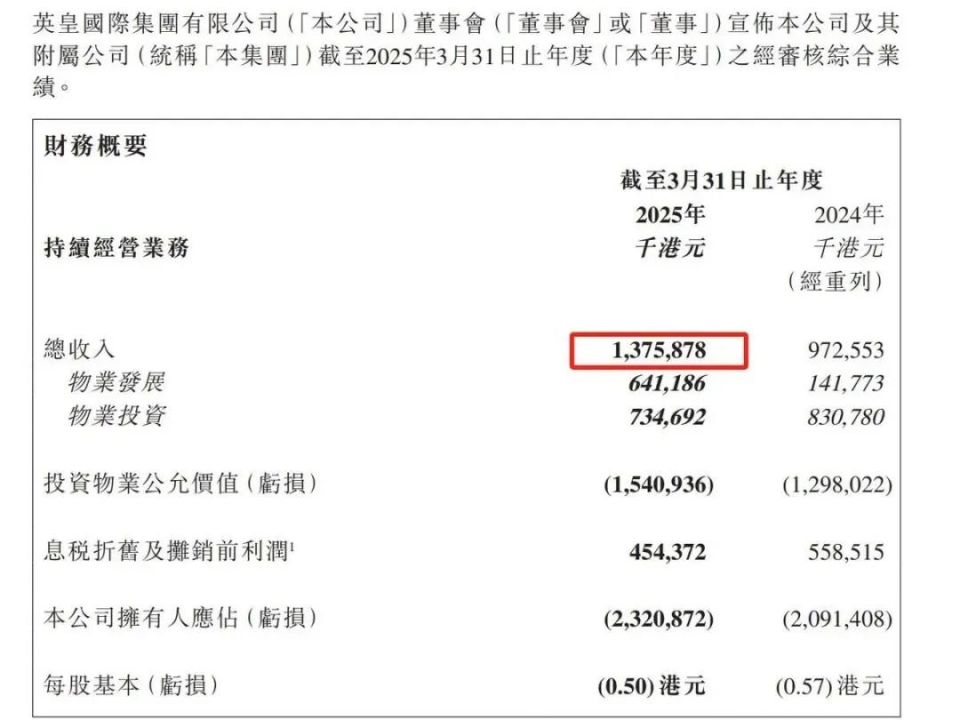

這而場震動的導火線,源于英皇國際在2024/2025年業績公告(截至2025年3月31日),英皇國際在2024/2025財年的總收入為13.76億港元,同比上漲41.5%,但虧損卻進一步擴大。

圖源:2024/2025年度全年業績公告

圖源:2024/2025年度全年業績公告

數據顯示,公司股東應占虧損高達47.43億港元,同比增長131.7%;而上一財年同期股東虧損20.47億港元,兩年累計虧損高達近67.89億港元。

虧損背后,是資產價值持續縮水與高額財務杠桿的惡性循環。

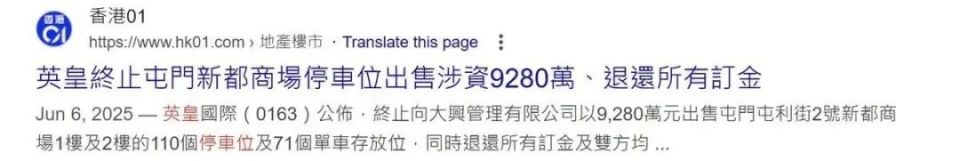

為了緩解流動性壓力,英皇已啟動一系列自救措施,其中最顯眼的是資產大甩賣。

據港媒報道,英皇旗下多個高端住宅項目陸續放出停車位銷售信息,一個車位要價180萬港元起跳,部分核心地段逼近250萬港元。

圖源:香港01

圖源:香港01

要知道,在香港車位一向“金貴”,但英皇此時大規模放售,顯然不是“資產優化”,而是“被迫回血”。

內部員工透露,“總部已經全面凍結招聘,業務壓縮50%,有些樓盤宣傳費用都停了”。

一句話總結就是:英皇正在清倉過冬,用一磚一瓦填債坑,意圖快速變現回籠資金。

娛樂帝國也沒法

救地產“巨坑”

很多人以為,英皇是“唱片公司”“娛樂公司”,其實這只是“英皇集團”的一部分。

它真正的商業版圖,早已搭建起“地產 + 娛樂 + 零售”三足鼎立的架構。哪怕房地產遇冷,靠娛樂明星吸金、鐘表珠寶零售、酒店物業撐一下,也能緩過氣來。

但現實是,地產一出事,其他兩條腿根本撐不住。

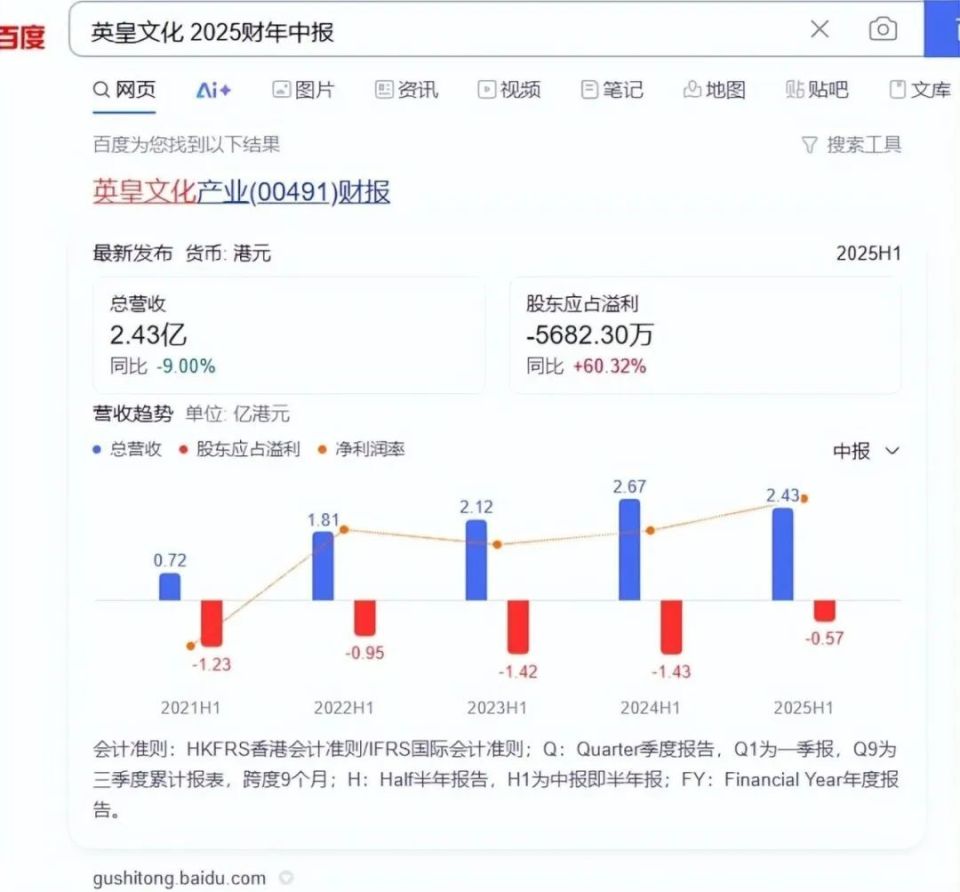

其中,英皇文化產業旗下的明星陣容堪稱豪華——謝霆鋒、容祖兒、Twins、陳偉霆……過去每一位都能帶動票房和廣告。但現在,流量不再直接等于變現能力。

數據顯示:英皇文化2025財年中報,公司營業收入2.43億港元,同比下降9.0%,歸屬母公司凈虧損5682.30萬港元。

圖源:百度

圖源:百度

英皇戲院是英皇文化的核心資產之一,從2023年下半年開始,場次大幅削減、觀眾稀少,業務基本以場地出租為主,電影排片也幾乎都是外部內容。

有業內人士指出:“這些明星在內地接商演比在英皇還穩定,英皇只是掛名公司了。”

最諷刺的是,明星老板楊受成,自己旗下的娛樂板塊都救不了公司本體。

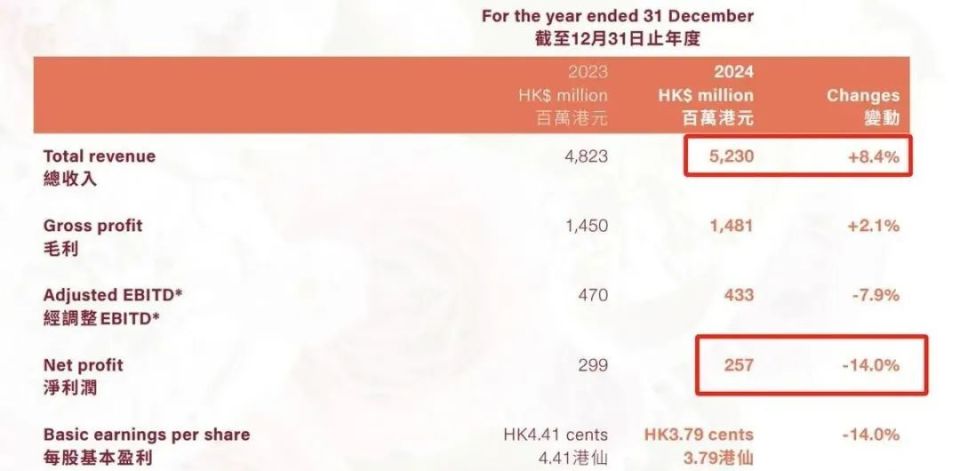

再看珠寶與鐘表業務。英皇鐘表珠寶門店遍布中港澳,2024財年營收52.30億港元,同比增長8.4%,看上去很亮眼。但細看利潤,歸屬母公司凈利潤2.57億港元,同比下降14%。

圖源:英皇珠寶2024年財報

圖源:英皇珠寶2024年財報

這種情況與疫情和消費者轉變息息相關。疫情后珠寶消費回暖緩慢,港澳免稅紅利減少,而本地消費者開始更青睞性價比高的內地品牌。

而這些業務,在英皇整體營收中占比不足30%。真正的大頭,還是地產。地產撐不住,其他業務就成了“陪葬”。

用一句話形容英皇現在的處境:主業在漏血,副業也沒能提供輸血能力。所謂“多元化”,在真金白銀的債務面前,多條腿一樣全軟。

楊老板的最后底牌,

也快打光了?

英皇撐到今天,靠的不是盈利,而是楊受成這位掌舵人一次次“出手自救”。但從這次的核算審計看來,楊老板這張王牌,似乎也快耗盡了。

去年以來,英皇多次披露“資產轉讓”公告。值得注意的是,其并不是對外售賣資產,很多交易是家族內部騰挪。

去年,英皇國際以7.2億港元賣掉位于尖沙咀的一棟寫字樓,但背后買家其實是楊受成女兒控股的關聯公司。

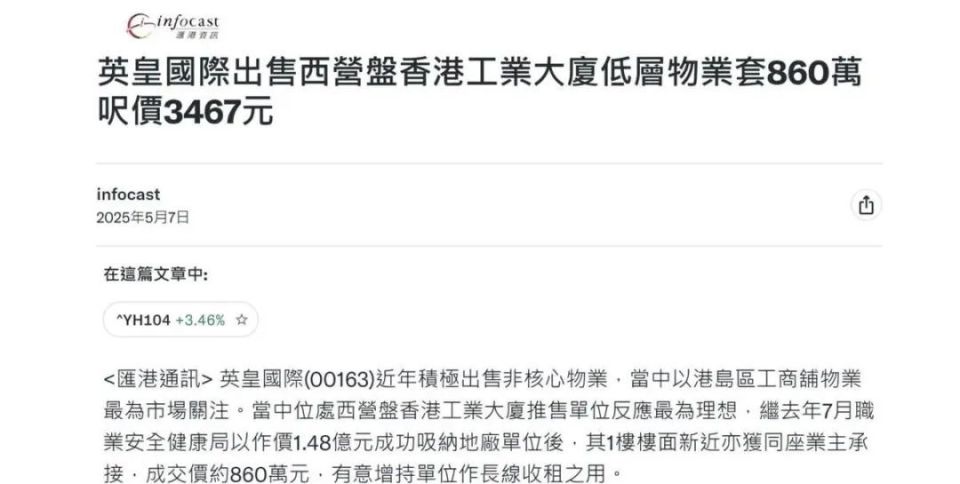

楊受成更是自掏腰包購置英皇資產,共花了30.8億港元,購入屯門的Lane Up商廈和北角的建威坊商場。

此外,2024年還接連拿下中環的公寓大廈,以及位于銅鑼灣、屯門的15項非核心物業,加上跑馬地的One Jardine's Lookout雙套豪宅,總投入將近19億港元。

圖源:匯港資訊

圖源:匯港資訊

這些操作看似是在“穩公司”,實際上是左手買右手、注水自救,解決的是賬面流動性問題,實質現金并未真正入賬。

這種賣資產的自救手段,讓曾經與劉鑾雄、鄭裕彤齊名的楊受成,個人財富從 300 億港元的峰值驟降至 30 億港元。同時也反映出英皇現金流已逼近極限。

圖源:網絡

圖源:網絡

2023年末,港媒曾傳出英皇集團試圖與中資基金、地產同業接洽,希望出售股權或合資注資。但截至目前,沒有任何一家機構出手。

核心問題在于,英皇的資產結構復雜,集團之間關聯緊密、債務不透明,加上娛樂業務估值虛高、地產業務風險高企,對潛在投資人缺乏吸引力。

甚至,連楊受成一度引以為傲的明星資源,也無法成為“談判資本”。機構要的是現金流,不是“謝霆鋒代言”。

圖源:網絡

圖源:網絡

英皇的危機不僅僅是企業問題,更關系到楊家幾十年的信用體系。一旦遭遇違約或資產重組,將遭受不可逆的破壞。

對楊受成本人,對家族子女,乃至整個英皇系未來的融資渠道、商業合作、品牌價值,都是沉重打擊。

在金融世界里,一旦資金鏈斷裂,不只是企業崩盤,更可能是一個商業家族信用的“清算時刻”。而這場危機,正一步步逼近英皇的最后防線。

這場風暴,

最終會砸向誰?

從表面上看,英皇國際的危機是“地產寒冬”背景下的個案。但從深層來看,它是高杠桿地產時代的集中縮影,是一場早已埋下的金融地震,正在逐步釋放沖擊波。

英皇帝國崩塌的路徑極具代表性:前期大舉擴張,靠地產升值與高杠桿堆積資產;疫情三年抽走流動性,導致現金流“踩空”;其他業務“賺吆喝”,扛不住地產的深坑;銀行開始收緊,市場信心崩塌,市值一夜蒸發。

圖源:網絡

圖源:網絡

而現在資本市場關注的問題已經不再是“英皇會不會撐不住”,而是:一旦倒下,會牽連多少人?

首先,金融機構首當其沖。根據德勤的審計報告,英皇國際的貸款總額高達166億港元,涉及的銀行多達十幾家,不乏中資大行和本地老牌銀行。

過去這些年,英皇在地產項目上的高杠桿操作,為它贏得了驚人的現金流,也給銀行帶來不少利潤。

但如今,資產貶值、回款困難,銀行面臨的將是壞賬風險與抵押品縮水的雙重壓力。

其次是債權人和小股東。目前英皇國際、英皇文化產業等多家上市公司暴跌,大量散戶被“套牢”。對于信賴英皇品牌、買入其債券與股票的投資者而言,未來很可能面對“血本無歸”的窘境。

圖源:新浪財經

圖源:新浪財經

而在地產市場層面,英皇的項目遍布香港中環、銅鑼灣、九龍等地,是本地商業地產和高端住宅的重要參與者。如今這些資產被迫低價甩賣,不僅拖累市場均價,還可能形成連鎖式“估值下殺”。

一個英皇在清倉,十個中小房企就得跟著降價求生,最終影響的是全港樓市的穩定預期。

更不可忽視的是,這場危機還折射出“明星資本”與“地產泡沫”深度綁定的風險。

過去,英皇靠明星光環、娛樂傳媒和地產銷售的相互加持,構建起一種“虛實結合”的商業模式,一度風光無限。

但如今,英皇文化多個部門被曝裁員、縮編,經營壓力浮出水面。

明星們也在悄然“分道揚鑣”:前有佘詩曼在內地翻紅、資源不斷,后有容祖兒接連登上熱搜;有人轉戰內地影視綜藝大展拳腳,也有人低調轉行,擺攤賣咖啡、做月嫂謀生計——各自找出路,卻無一再依賴英皇本身的造血能力。

圖源:抖音

英皇的問題,釋放了一個明確信號:市場已不再相信“多元化能抗風險”的故事,機構也可能對類似結構的企業重新評估甚至下調評級。

這場動蕩背后,反映的更是香港經濟信心的轉向。

英皇的式微,不只是一個娛樂集團的退場,更是“明星+地產”的光環經濟走到盡頭的象征。資本市場正加速從講故事、拼概念,走向“盈利為王、現金為王”的硬邏輯。

寫在最后

從謝霆鋒到容祖兒,從中環寫字樓到九龍豪宅,英皇用40年筑起商業王國,卻在短短兩年內,被債務擊穿護城河。

這不是一場“娛樂圈新聞”,而是一次真實、冷冰冰的資本演化。

如今唯一的問題是:下一個英皇,會是誰?

對此,您怎么看?歡迎在評論區留言討論,發表您的意見或者看法,謝謝。